YAMABISHIのパーパス

Power Evolution for the Future of Energy

〜未来のエネルギーのための電源を創る〜

未来のエネルギーって何だろう?

やはり電気ではないでしょうか?

その電気も化石燃料を遠い異国から運んで、

燃やして、タービンを廻して作る電気ではなく、

もっとスマートで、環境負荷の少ないものにしたいですね。

そんな未来の電気を実現するために、

様々なテクノロジーが開発されていますが、

その中でほとんどの人が目を向けていないのが電源装置。

電源装置は主役ではありません。

電源装置はあくまで黒子ですが、

高度に電力制御する電源装置は未来のエネルギーのために不可欠です。

YAMABISHIはそんな高性能な黒子を創っています。

価値観・強み

CORE VALUE

TECHNOLOGY_01

パワーエレクトロニクス

YAMABISHIはパワーエレクトロニクスの進化と共に歩んできました。手動で電圧を調整するボルトスライダーからモータードライブ式の自動調整へ。トランジスタが世に出たらリニア電源を開発し、IGBTが出現したらスイッチング電源へ。オペアンプによるアナログ制御からマイコンによる高性能なデジタル制御へ。

YAMABISHIは昔も今も、最新のパワーエレクトロニクスで電源装置を進化(Evolution)させ挑み続けます。

TECHNOLOGY_02

構造設計

工場の西日がよく当たる場所に、大きな電源装置が設置してあります。何でこんなところにあるのだろう?それは、過酷な状況下の耐久性を試しているから。YAMABISHIでは、電源装置を永く安心して使っていただくために、理論で考え、シミュレーションと実験を繰り返し、技術を磨いています。

TECHNOLOGY_03

ソフトウエア技術

YAMABISHIは、昔からIT化に積極的な社風です。製品のデジタル化により複雑な電力制御が可能になり、遠隔監視で品質が向上。また、社内ネットワークや生産管理システムの構築なども、ソフト好きな社員たちが自発的に進めてきました。さらに、生産・検査ラインや社内システムのIT化で生産性の向上と残業削減を実現し、快適な職場づくりにも貢献しています。

TECHNOLOGY_04

製造技術

電源装置本来の性能を出すためには、製造技術がとても重要です。それに加え、製造スタッフの負担を減らすことも考えなければなりません。電源装置の専門メーカーであるYAMABISHIは、電源装置の設計開発だけに留まらず、製品を実現させる技術も研究しています。

MISSION

品質への誇り

電源装置にとって品質はとても大事。何故なら、電源装置が止まったら、電源装置から電気を供給している全ての機器が止まってしまうから。実は、長い歴史の中で、お客様に多大な迷惑をかけてしまったこともありました。その時の反省は「電源装置は絶対に止まってはいけない!」というプロ意識を生みました。この品質への想いは、開発段階から、製造、検査等、全ての工程に根付き代々受け継がれています。

MISSION_01

誠意ある顧客対応

YAMABISHIは顧客対応をよく褒められます。電源装置は頻繁に購入するものではないので、専門メーカーである私たちからの適切なアドバイスは大変喜んでいただけます。また、アドバイスに留まらず、お客様の要望を満たすために、電気的、又は構造的な設計変更で対応ができることもYAMABISHIの特徴です。購入前の提案から設計対応、納入後のケアまで、電源スペシャリスト集団の誠意ある対応で、お客様に安心と満足を提供いたします。

MISSION_02

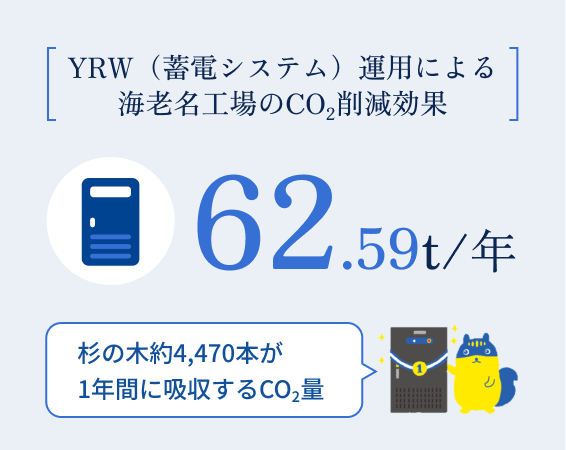

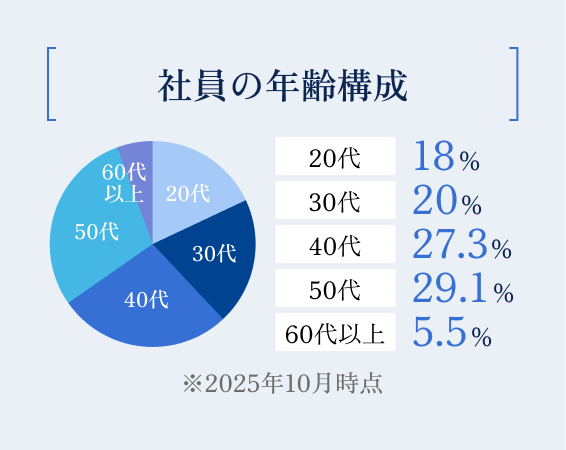

数字で見るYAMABISHI

NUMBERS

YAMABISHIの技術や働き方について、データでご紹介します。

技術・製品系

働き方系

研修制度

TRAINING SYSTEM

一人一人の成長を

サポートする

研修制度

一人一人の成長を

サポートする研修制度

「社会人としていかに変化し、成長し続けることができるか?」

この成長意欲こそが、“仕事のできる社会人”であり続けるために不可欠な要素だと私たちは考えています。

吸収することの多い20代~30代だけでなく、その先もずっと柔軟な姿勢で成長し続けていただけるように。YAMABISHIは日々改良を重ねる研修体系によって、一人一人の成長をサポートしていきます。

新入社員研修

入社から数ヶ月間、技術職・総合職問わず社内の全部署を回り、業務を体験していただきます。 研修の狙いは、各部署の雰囲気や仕事内容に触れながら、YAMABISHI全体の仕事の流れを理解していただくこと。研修期間中は海老名工場を拠点とし、電気や製品に関する基本知識を学んでいただくことができます。

資格取得支援

職種ごとに取得を推奨している資格があり、合格すると受検費用の補助やお祝い金が出ます!

(例:電気主任技術者、電気工事士、品質管理検定、簿記など)

個性・階層に応じた育成支援

年度の初めに社員一人一人が所属長と話し合い、1年間の成長目標を設定します。

自分の「こんな風になりたい」「こういう働き方をしたい」といったビジョンを所属長と共有し、目指す姿に近づくための目標設定を行います。

また、役職によって求められる知識・能力も異なるため、目標や立場に応じて必要な研修を受けていただきます。

個人面談

2ヶ月に1度実施する所属長との面談では、成長目標達成のためのフォローアップを行います。普段は言いにくい悩みなどを上司と共有できる機会でもあります。